写了那么多牛娃成长故事,听到北京爸爸崔苑和他两个哈佛儿子时,我依旧被“凡尔赛”到了:

△崔苑和他两个哈佛儿子

崔爸爸自己就是一个大学霸,当年从北京八中考进清华大学自动化专业,硕士毕业后赴美留学,后来从事金融行业;

两个儿子也都是理工牛娃,老大Jason高中连续四年闯入ISEF总决赛,老二Jake被美国鼎鼎有名的托马斯杰斐逊科技高中录取,原本最难走的“亚裔理工男爬藤路”,却被他俩走得顺顺当当,早申哈佛全录取;

如今,Jason在疫情期间创办了他自己的互联网公司Jemi,并且入选当年福布斯北美地区“30 under 30”精英榜,Jake也以优异的成绩,成为哈佛大学的荣誉毕业生。

而相比于我们以往采访过的牛娃家长,崔爸爸“理工男”的一面就凸显出来,非常理性,而且擅长总结规律。

比如在他看来,我们国内培养理工人才“运气成分多”,但美国是有规律可循的,两个儿子都能走好“理工科被藤校录取”这条路,老大幸运成分多,老二更靠科学规划,“初中就能看出孩子适合的方向,高中要针对性培养”;

再比如他总结包括“哈耶普斯麻”在内的顶级名校,筛选到最后就是“看长板”,“几千个SAT满分,几千个校学生会主席、国家级奖项,你的孩子凭什么脱颖而出呢?”

还有他直言到了初高中阶段,孩子与父母的沟通顺畅是至关重要的,沟通不畅可能会影响了孩子的学业与兴趣探索,与目标学校失之交臂……

如今,中国家庭STEM风气正盛,从传统的数学、化学、物理等奥赛,还有这些年国际化教育家庭热衷的丘成桐奖、ISEF(国际科学与工程大奖赛),顶尖暑期项目麻省理工RSI(科学研究项目)、SSP(暑期科学项目)、斯坦福SUMac等等,我们家长应该如何挖掘孩子的理工兴趣?如何规划从小学开始的理工培养路径呢?我们来听崔爸的分享。

#01

国内学校“压力大”、“内卷”

美国更加“多元化”,但并不轻松

我自己是从国内公办体系一步步走上来的,高中考上了北京八中,大学在清华读自动化,后来还在清华念了研究生。

可以说,我们的这条教育路径,不论理工还是人文学科,都是比较统一的,就是给学生足够的压力和挑战,然后所有人按照一个方向去努力,也就是所谓的“千军万马走独木桥”。

我的两个儿子都是在美国读书的,因此能体会出中美教育的差别来。

我发现美国的基础教育是相对多元化的。首先,在小学阶段,美国学生的压力肯定不会像国内这样大,有足够多的时间可以玩耍、发展兴趣。

但到了中学就开始分化了,其中有大家想象的比较轻松的中学,但也有给你充分挑战空间、足够强大资源的学校。

某种程度上来说,这一类学校可能比北京海淀的一些中学竞争还要激烈。

我家老二Jake是在一所科技特色学校——托马斯杰斐逊中学(Thomas Jefferson HighSchool for Science and Technology,简称TJ)读书的,后来这所学校还和我们北京的清华附结成了姐妹学校。当时和王殿军校长聊起来的时候,他也说TJ有很多我们值得学习的地方。

但其实在我看来,美国中学的“分化”,不仅仅在于所谓的名校和普校,还因为他灵活的课程和学业安排——可以自由选课。

老大Jason读的就是家门口的Langley High School,他在高中选修过一门难度很高的数学课,具体名字我有点忘记了。这门课难到什么程度呢?就是当他在遇到难题的时候,学校老师都没有能力辅导他了。

我只能帮他在国内找资源,先是在清华找了一圈,都问到博士生了,没有人懂这方面研究的。后来还是在北大数学系找到了做相关研究的博士,让他帮忙看了看题目。

自那次经历之后,我是真的感觉到,美国中学的“鸡血”程度、课程难度,可能是远超国内的。

△截图自Langley High School网站

可以说,美国教育提供了足够多的选择和路径,来让一部分学有余力的学生能够充分发展特长。

试想,如果没有这样的课程、学校的“分化”(让学生跟着走),仅仅是按照对自己的天赋的感知去发展,最后他能否进名校,能否在特定领域有所建树,运气的成分就大了许多。

△老大Jason

#02

“歪打正着”的科研之路

孩子有了兴趣,比什么都重要

不过,Jason走上科研竞赛这条路,还是比较幸运的。我们当时对美国这套体系不熟悉,没有高人指点,属于“歪打正着”了。

初中一次很偶然的机会,有人建议他要不要做research试试。抱着“玩一玩”的心态,他报了一个生物方面的题目。

这其中有一个小插曲。美国是限制16岁以下的小孩进生化实验室的,主要是考虑到实验室里污染、放射等情况。但孩子有兴趣想要做,只能在国内找资源,后来我是托同学找到了北医的实验室,让孩子暑假回来做的。

其实,初中生在实验室里也做不了什么,就是了解一下设备怎么用,帮忙做做滴管实验之类的。但好处就是,孩子能够在这个环境里体验一下,才能知道自己到底是不是喜欢做生物、做科研。

在这里,Jason做了一个有趣的小实验,就是当时很流行吃冬虫夏草能抗癌,他就很想知道冬虫夏草对癌细胞的抑制作用,顺理成章地做了实验。

没想到,这个“玩一玩”的研究,却让美国高中的老师非常感兴趣,认为有创意。原来,美国这边的癌症都是西医疗法,中医药是替代医学(alternative medicine)的领域,很少有人做,于是就鼓励他参加比赛。

也是因为这次“碰巧”,我们才知道,美国的青少年科研竞赛有非常成熟的路径:校级地区级州级全国总决赛。还有很多青少年科研项目,比如麻省理工RSI(科学研究项目)、SSP(暑期科学项目)、ISEF(国际科学与工程大奖赛)等等,它们是真能帮学生一只脚踏进藤校的“爱马仕”级科研项目。

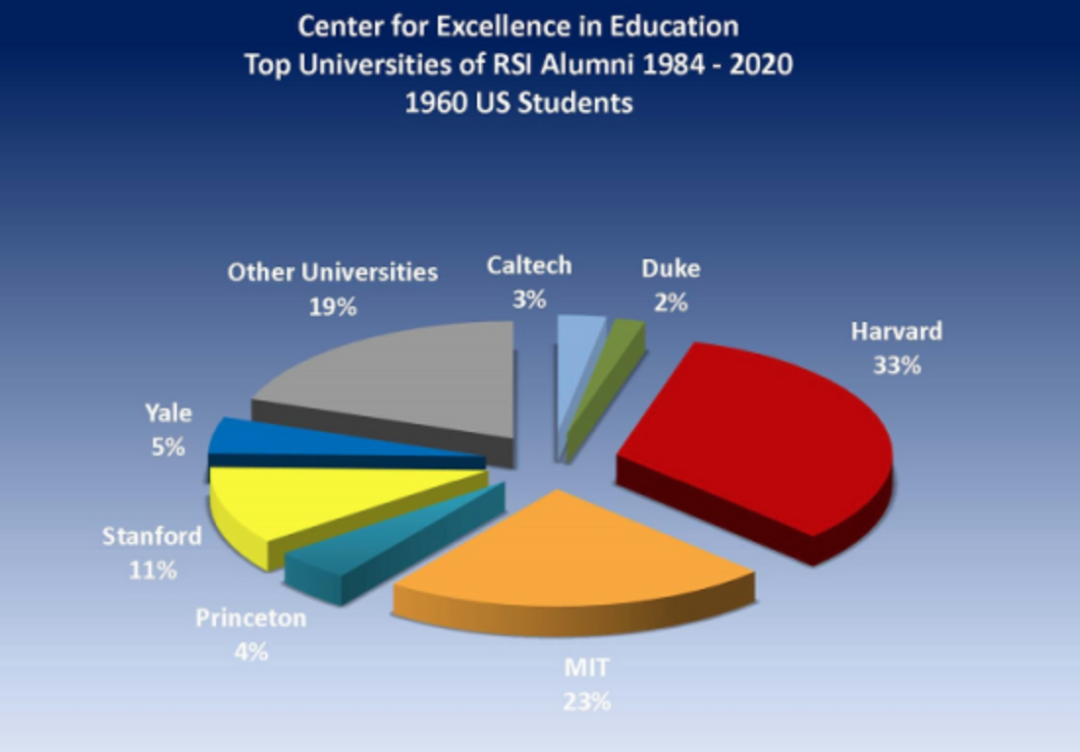

△RSI校友1984-2020年录取走向,哈佛33%,MIT23%,斯坦福11%,“哈耶普斯麻”录取率76%

最后,刚上9年级的Jason代表弗吉尼亚州参加了ISEF的总决赛。我当时还专门从北京飞过去看了,真的是大开眼界,没想到美国中学生可以做专业水平的科研,而且非常有创意。

△AI驱动的面部提示控制模块开发,使用计算机深度学习发现近地小行星比过去更暗、移动速度更快,随便点开美国各大科研项目的获奖名单,中学生们做的课题已经非常深入了。

那是Jason第一次参加高水平的科研竞赛,虽然没有拿奖,但他的科研兴趣已经被彻底激发出来了。这也是我第一次感受到,原来当一个孩子对某件事情真有了兴趣,是多么大的驱动力。

满16岁后,Jason可以去当地实验室做实验了。一开始我们想帮他联系熟悉的实验室,但他却表示自己来。

记得他那天利用感恩节的假期发了300多封邮件,联系了周边几乎所有的实验室,介绍了自己的情况、研究方向等等。

最后3、4家实验室同意了,他选择了实验设备和他的研究方向比较接近的美国国家卫生研究院NIH的实验室。

这里再插播一句。美国的实验室都会有面向高中生开放的名额,有一些在暑假,有些平日也会开放。一般来说,只要实验室有足够的资源,他们都会欢迎高中生来做实验。

而在高中的后面几年,Jason基本上都泡在实验室里,每天放学之后先到实验室,大概工作到六七点钟,等实验室下班了再回家,一直坚持到高中毕业。

此外,他还参加了本地一所大型医院的medical club(医疗俱乐部),作为shadow doctor了解医生如何看诊、手术;还创办了一个针对癌症的非盈利组织,每周要去医院给患有癌症的儿童做活动,陪他们过生日、看球赛、募资等等。

兴趣带来的强大驱动力,让Jason在9-12年级都入围ISEF总决赛,并且被RSI录取。

#04

哥哥踩过的“坑”是弟弟成长的“桥”

回头看Jason的学习之路,我们是走过一些弯路的。

比如他没有考上TJ中学,我们都很震惊,说实话对他来说也是打击不小。

比如他高中从科研项目,到课外活动,做的都是生物医学相关的内容。原本到了大学也想要学医,但真学了一年多才发现了解到学医时间长,而且内容“相对枯燥”,自己是更感兴趣的是与社会接轨的专业。

他是到了大二才放弃学医,最终选择了“计算机+音乐”双专业,目前的创业也是和网站开发相关。

△Jason联合创办的公司网站

还比如,Jason小学时候是典型的“什么都试一试”。音乐上有长笛、小提琴、钢琴;体育有足球、排球、橄榄球、游泳、跑步,还有很多公益、社会活动。

但搞到最后,Jason只坚持了一项运动——1500米中长跑,参加校队,钢琴是一直坚持到了高中实在太忙了,也就没去上课了。

哥哥踩过的坑,是弟弟成长的桥,在Jason的一番经验探索之后,老二Jake的升学之路就“省事儿”多了。

小学进入GT班(即我们国内的快班),“小升初”顺利考进TJ中学,一边跟着学校修具有挑战性的课程,一边走哥哥的“老路”做科研,当然,不论是联系实验室,还是参加比赛、进RSI,都更加轻车熟路。

而且,老二Jake的专业非常明确,他从小就喜欢计算机,所以一路从兴趣走到专业。

说句实话,老二做的科研和活动,远远没有老大做得深入。但因为他读的是知名高中,一般来说,只要GPA在学校是TOP级别,再有一些课外活动、科研奖项等,进美国TOP5大学的可能性就很高了。

因此,我们家虽然两个儿子都是早申进哈佛,但老大幸运的成分多一些,在关键的时间碰上了合适的机会,但老二是靠教育规划,我们和孩子都目标很清楚(而且是绝大多数家庭都可以参考的)。

△老二Jake

我虽然不是什么教育专家,但综合两个孩子的经验,和大家分享一下我的规划思路:

小学阶段:广撒网,只要有兴趣,都可以尝试一下。

初中阶段:开始发现孩子的特点,有目的性的引导。

他更偏理工科还是更偏人文社科?喜欢做科研还是打辩论?甚至有些孩子会对某些学科特别感兴趣。那你就可以去让他参加一些层次较高的活动,不仅仅是兴趣,而是有一定的深度和需要一定时间都入的活动,比如参加奥数培训,比如去实验室做实验。

高中阶段:专注做1-2项活动,发展“长板”。

到了高中阶段是学业最紧张的时候,你可以根据学校的安排,课外再发展1个,最多两个项目,而且会成为你大学申请时的“长板”。

那时,我和普顿丁博士一起正在帮助CEE(Center for Excellence in Education,即RSI的主办方)主席Joann DiGennaro女士(后简称Mrs. D)将RSI项目落地清华,也接触到许许多多优秀的留学生家庭。

#05

哈佛数据:为什么“长板”很重要?

最后,和大家分享一次去哈佛访校的经历,我印象特别深。

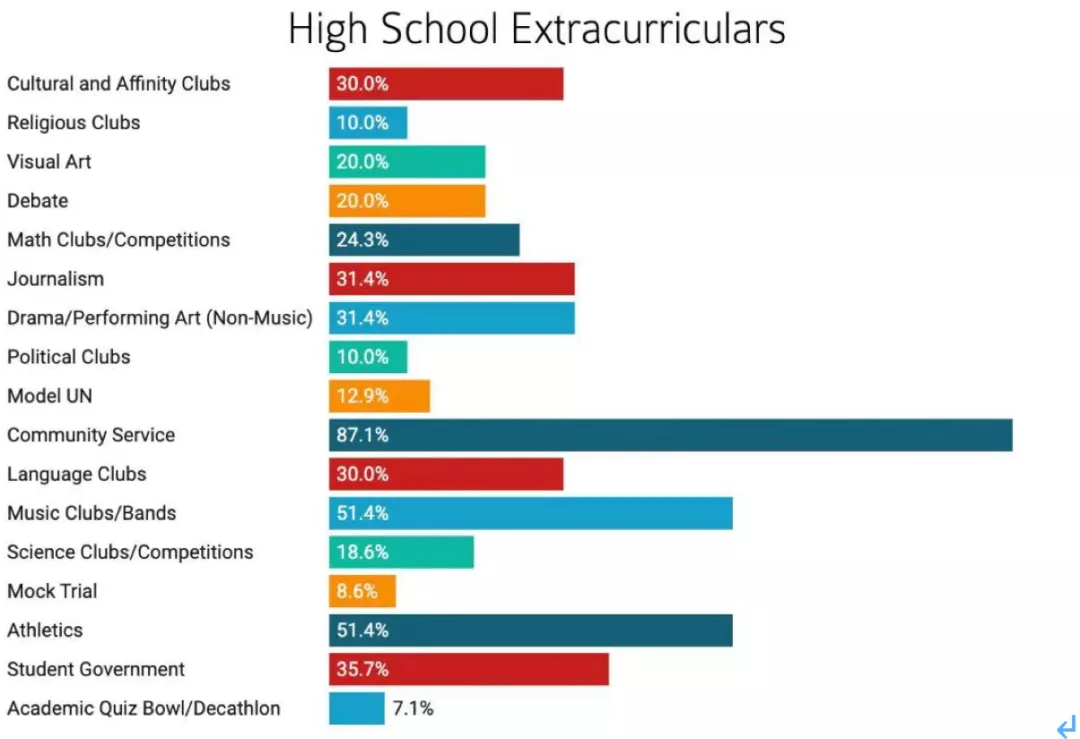

当时AO带我们参观校园,并且和我们分享了一组数据:当年哈佛录取了2000人左右,但提交申请者一共有超过3万5千人。而即使从这3万多申请者中粗筛9000多人,他们中SAT/ACT满分就有三四千,学生会主好几千,拿过国家级一等奖更是数不胜数。

紧接着,他又说了一句话:就算我从这9000人里面盲选,随便录取,未来我们也不会后悔的(他们都很优秀)。

可事实是,我们要从这群“全球最聪明”的学生中挑出2000人,他们都有很高的GPA、SAT成绩,他们都是学校学生会主席,他们参加了很多竞赛,他们是很多活动的发起者……在这些“没有短板”的学生中间,你需要“长板”足够长

△哈佛新生除了GPA是年级2%(近8成),平均8门AP外,87%参加社会服务,半数有音乐或体育特长

来源:《哈佛新生报告》

长板是什么?比如有孩子从小篮球打得不错,经过最后几年的努力打出成绩来了;再比如有孩子喜欢数学,能一步步到奥赛获奖了;还比如像我们家孩子这样,喜欢做research,Jason和Jake都被RSI录取了……这些都是你的长板。

长板还是什么?我们家老大能早申进哈佛,推荐信很重要的。他的一份推荐信,是NIH实验室负责人写的,不仅非常相信描述了他的工作,而且非常诚恳地“拔高”了他,直接说这个学生和我们的研究生是一个程度的。当时他高中老师看到这封信,就直言:你可以去任何一所你想去的学校了

「 写在后面的话 」

我一直很喜欢和牛爸牛妈聊天,不仅仅是他们把“天资聪颖”的孩子送进藤校、牛剑,更是他们能够根据孩子成长的规律,找到科学的的养育方式。而这种方式,也是能普世于更多追求优质教育资源的家长的。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.